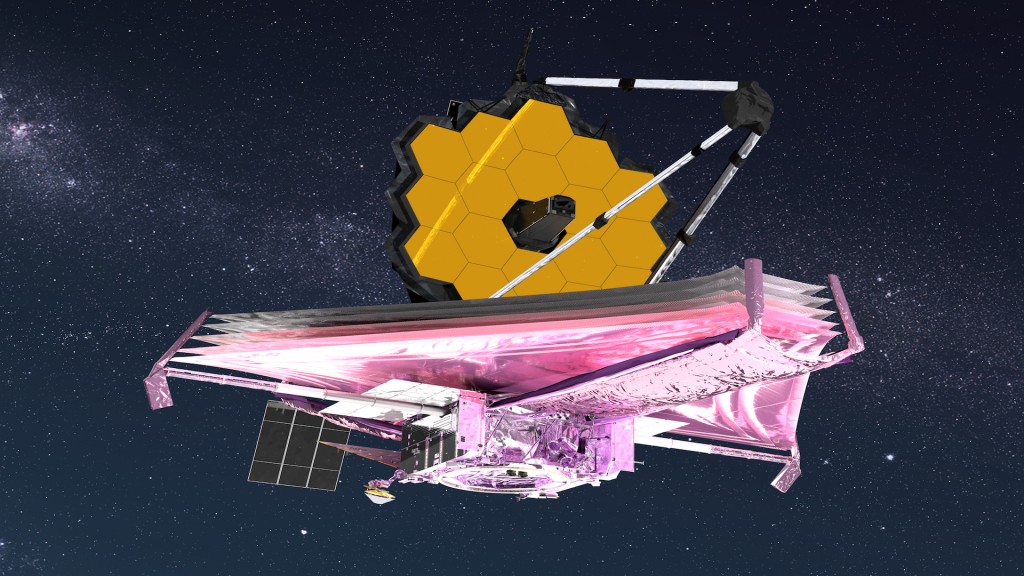

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) è il più grande e avanzato telescopio mai lanciato nello spazio. E’ anche ben 100 volte più potente del suo predecessore, il telescopio spaziale Hubble. Tra le complesse tecnologie all’avanguardia di cui dispone, la più peculiare è l’impiego di 18 specchi esagonali di berillio rivestiti in oro. Questi permettono una estensione totale della superficie riflessa pari a $6.5$ metri. La sua progettazione e realizzazione hanno richiesto anni di lavoro, prolungati da innumerevoli inconvenienti e difetti di fabbricazione. In questo articolo ne vedremo alcuni 🔭

in copertina, foto CC-BY 4.0 NASA – James Webb Space Telescope

Dalla Hubble Space Telescope (HST) al Next Generation Space Telescope (NGST): la nascita del James Webb

L’idea che sta alla base della nuova generazione di telescopi spaziali a infrarossi risale a tempi antecedenti il lancio del telescopio spaziale Hubble. Nonostante gli elevati costi di realizzazione, l’impossibilità di recupero di un guasto al telescopio e l’elevata usura cui sono sottoposti per l’impiego di liquido di raffreddamento, i vantaggi di un telescopio in orbita, sono notevoli:

- assenza di inquinamento luminoso

- assenza di aberrazione ottica causata dai gas dispersi in atmosfera

- possibilità di osservazione al di fuori della finestra ottica (IR, UV. raggi X e gamma)

Per questo, nel corso degli anni, sono stati compiuti innumerevoli sforzi nella realizzazione di osservatori spaziali sempre più grandi e potenti.

Il telescopio spaziale Hubble

Era il 1996 quando la NASA – l’agenzia nazionale per le attività spaziali e aereonautiche americana – avviò una collaborazione fra diversi partner privati ed accademici, alla quale oggi partecipano altre due agenzie spaziali: l’ESA – l’agenzia spaziale europea – e la CSA – l’agenzia spaziale canadese – al fine di realizzare il nuovo telescopio spaziale che sarebbe venuto dopo la missione Hubble.

Quando fu lanciato in orbita, il 24 aprile del 1990, il telescopio spaziale Hubble apparteneva già alla vecchia generazione. Doveva partire, infatti, entro il 1983. Tuttavia, alcuni problemi tecnici e di budget, uniti al disastro del Challenger del 1986 rimandarono il lancio di 7 anni. Ad oggi operativo – è l’unico osservatore spaziale progettato per essere aggiornato in orbita – Hubble è dotato di uno specchio circolare di $2.4$ metri di diametro ed è costruito per osservare nel vicino UV, nel visibile e nel vicino IR.

Quanto scritto non deve far passare l’errata idea che la messa in orbita di Hubble non sia stato un traguardo importante. Tutt’altro! Le immagini che ha fornito, dopo aver risolto il problema di messa a fuoco della lente primaria, arrivano a catturare dettagli mai visti prima. Il fatto è che, fin da quando l’uomo ha avuto possibilità di esplorare lo spazio, le grandi potenze mondiali si sono fin da subito contese primati e conquiste delle nuove terre di frontiera. Del resto, ragionare in termini spaziali significa stare sempre un passo avanti al paese o al partner concorrente.

La messa in orbita di Hubble e il problema alla lente primaria

L’alta competitività del settore spaziale si traduce nel fatto che, quando Hubble venne lanciato in orbita, ai tavoli decisionali delle compagnie aerospaziali americana ed europea, si stava già discutendo del suo successore. La commissione Hubble Space Telescope & Beyond venne fondata nel 1995. Lo scopo era stabilire se fosse stato più conveniente perseguire con ulteriori miglioramenti dello Hubble o se investire su nuove e più potenti tecnologie.

L’iniziale sconforto per il ritardo del lancio in orbita di Hubble e per i primi problemi legati alla lente fallata – sono famose le prime immagini sfocate elaborate dal telescopio – venne ben presto soppiantato da un forte e ritrovato ottimismo verso il futuro. Il merito è tutto del successo della prima missione correttiva in orbita avvenuta tre anni dopo.

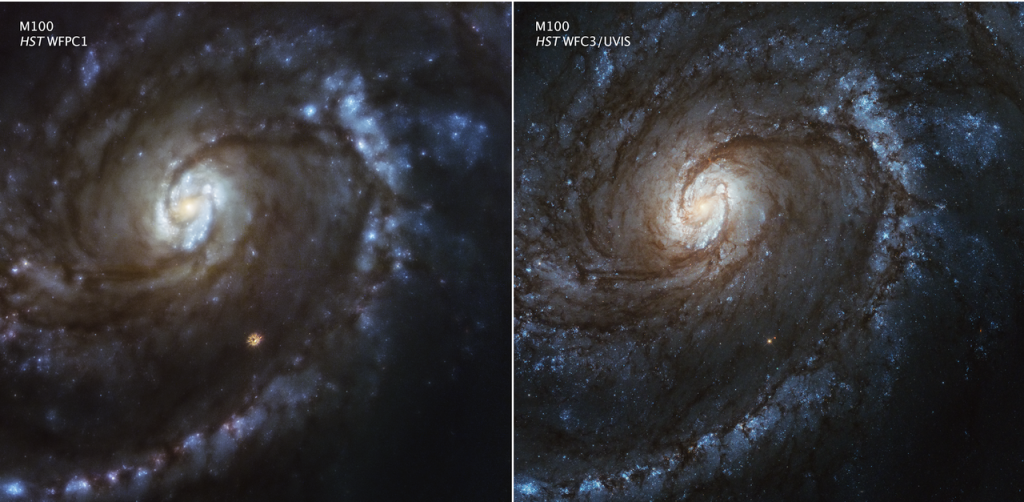

📷 Foto by CC 4.0 presa da hubblesite.org

La prima immagine mai trasmessa dal telescopio spaziale Hubble, il 20 maggio 1990, a neanche un mese dalla sua messa in orbita, raffigura la galassia M100. L’immagine originale è quella sfocata di sinistra. Lo specchio primario del telescopio presentava un’aberrazione sferica. A destra, la stessa galassia dopo che Hubble venne riparato nel dicembre del 1993, con la prima missione di servizio in orbita.

Fu solo a seguito del successo riportato dalla prima missione di servizio su Hubble e delle straordinarie immagini di un universo nuovo che si decise quella che sarebbe stata la direzione da intraprendere per il futuro. Questa sarebbe stata nuova e condivisa: faster, better, cheaper!

La nascita della NGST

Il progetto che sta alla base del telescopio James Webb nasce, ufficialmente, nel 1996. NASA ed ESA avevano idee chiare fin da subito su quali caratteristiche dovesse avere un telescopio per superare l’Hubble. Avrebbero realizzato un telescopio più grande e più freddo. Sarebbe così stato in grado di rivelare la radiazione nel range dell’IR, necessaria per poter raggiungere le prime galassie in assoluto!

Anche se perfezionato in orbita, Hubble non avrebbe mai potuto raggiungere un così ambizioso obiettivo. Il suo sistema ottico infatti, per il solo fatto di essere caldo, non è in grado di rilevare lo spettro infrarosso.

Inizialmente, il lancio del James Webb Telescope era previsto per il 2007 e sarebbe stato realizzato con un budget iniziale condiviso di 500 milioni di dollari. Va da se che ne l’una ne l’altra previsione vennero rispettate. Fu lanciato il 25 dicembre 2021: con 14 anni di ritardo e con un costo che ha sfiorato i 10 miliardi di dollari. Di questi, quasi 9 vennero totalmente forniti dalla agenzia spaziale americana. Vennero presi accordi, però, sull’utilizzo del razzo Ariane V dell’ESA come vettore per la messa in orbita. Questo avrebbe evitato ulteriori costi alla NASA, anche se il motivo principale del suo impiego va fatto risalire all’elevato tasso di successi riconducibile al razzo europeo. In quanto sicurezza, nessuno batteva l’Ariane V!

Gli infiniti problemi nella realizzazione del telescopio spaziale James Webb

Arrivare alla prima spettacolare immagine catturata dal telescopio James Webb e diffusa il 10 luglio 2022 è stato tutt’altro che una passeggiata! Nel 2005 il telescopio è stato riprogettato da zero. Di conseguenza, i costi lievitarono fino a sfiorare i 4 miliardi di dollari. A quindici anni dalla nascita ufficiale del progetto, nel 2011, una stretta di budget alla NASA sembrava averne decretato la fine. Quando nel 2018 si è arrivati, finalmente, alla data del lancio, una nuova serie di problemi, stavolta di natura tecnica, ne ha richiesto un ulteriore rinvio.

Modello in scala del JWST esposto al 21st National Space Symposium in Colorado Springs.

Come costruire una struttura grande e complessa in grado di lavorare a temperature criogeniche?

La costruzione dei vari componenti che formano il JWST sono stati suddivisi fra diversi protagonisti. Il progetto è rimasto nelle mani della NASA attraverso il Goddard Space Flight Center in Maryland. Nel 2001 il STScl di Baltimora – lo Space Telescope Science Institute, istituto gestito dalla NASA che si occupa di studiare e fornire supporto alla creazione e sviluppo di telescopi spaziali – fu selezionato come ente di controllo per la missione legata al JWST.

Il primo e più grande contraente ad ottenere l’appalto per la costruzione della parte non ottica del telescopio, come ad esempio lo scudo termico, è stata la TRW Inc. poi acquisita dalla Northrop Grumman con sede in California, mentre la Ball Aerospace and Technologies si è occupata della costruzione dell’ OTE – Optical Telescope Element – il maxi-specchio esagonale, nonché dello ITIS – Integrated Science Instrument Module – il cuore del JWST. L’ESA, invece, si sarebbe occupata del MIRI – Mid-Infrared Instrument – e del lancio del telescopio.

Di problemi e nuove opportunità

I requisiti tecnici necessari ad ottenere un salto di qualità nelle immagini catturate dagli osservatori spaziali, rappresentavano enormi scogli da superare già in fase di progettazione.

Costi imprevisti durante la fase di progettazione: 2003-2007

Ottenere immagini migliori significava poter disporre di un telescopio più grande, più potente e sensibile a una più ampia regione dello spettro elettromagnetico. Un telescopio più grande e potente però necessitava di uno specchio più grande. Un apparato simile non sarebbe mai riuscito ad entrare in nessun razzo vettore! Come fare allora per portarlo in orbita?

Dall’incontro fra richieste tecniche e vincoli operativi nacquero quelle che sono le caratteristiche più peculiari del James Webb.

Per entrare nel razzo, ad esempio, si suppose che lo specchio sarebbe dovuto essere pieghevole. Ciò implicava un cambiamento notevole nella struttura geometrica dello stesso. Da qui l’idea di prendere spunto dallo specchio a tasselli progettato dall’astronomo triestino Guido Horn D’Arturo, oggi conservato al museo la Specola di Bologna. Piccoli specchi esagonali con i fuochi convergenti nello stesso piano focale sarebbero stati perfetti da piegare e dispiegare come un origami, per comporre lo specchio finale.

Poter vedere nel ramo del caldo infrarosso poi, significava che il telescopio dovesse essere mantenuto a basse temperature. Per farlo era necessario che non orbitasse attorno alla terra: l’escursione termica fra la zona illuminata e la zona in ombra avrebbe interferito con l’elettronica. Inoltre avrebbe dovuto trovarsi più lontano dal Sole della Terra. Questo rese necessario progettarlo di modo da avere le antenne rivolte verso il nostro pianeta e lo specchio in direzione opposta, ricoperto da scudi termini che avrebbero riflesso la radiazione solare incidente.

Inutile dire che le innovazioni tecnologiche apportate avrebbero fatto lievitare notevolmente i costi preventivati.

Problemi tecnici di costruzione riscontrati in fase di test: 2007-2018

Oltre all’aumento di costi e tempi necessari alla realizzazione di un progetto più complesso di quanto preventivato, problemi tecnici di varia natura sorsero quando si è passati dalla fase di progettazione a quella vera e propria di costruzione e di test.

Errori umani uniti ad un eccessivo ottimismo, alla mancanza di esperienza ed alla complessità di sistemi mai costruiti prima hanno inevitabilmente condotto a nuovi sforamenti di budget e di tempi.

Ad esempio: sono stati trovati degli strappi negli strati di plastica a protezione del telescopio, delle viti avvitate male che si sono staccate durante un test di scuotimento, delle valvole di propulsione danneggiate dall’impiego di prodotti di pulizia sbagliati, un cablaggio difettoso ha mandato un voltaggio eccessivo nei trasduttori del telescopio ecc..

Del resto, non era mai stato costruito prima uno specchio a nido d’ape del diametro di $6.5$ metri, come non era mai stato costruito prima uno schermo solare. Non era mai stato trasportato niente del genere dal Maryland alla Guyana Francese via canale di Panama. Tante sono le novità introdotte e tanti, di conseguenza, i rischi. Visto il punto in cui verrò collocato, in aggiunta, il telescopio non sarà raggiungibile dagli astronauti. Insomma, non sono tanto i problemi trovati ad aver tenuto svegli i responsabili del progetto del JWST quanto quelli che non si sono ancora verificati!

Il trasporto attraverso i container STTARS e super-STTARS. Fase di montaggio e test finali: 2018-2021

Una volta completata la fase di costruzione e test delle componenti, il JWST doveva essere montato e testato nel suo complesso. Per farlo, tutte le componentistiche prodotte dai partner che hanno partecipato al progetto sono state fatte arrivare in California. La lente primaria è stata fatta arrivare a Houston attraverso dei container appositi – gli STTARS – costruiti su misura per evitare qualsiasi sorta di danneggiamento lungo il trasporto.

Una volta effettuati i primi test, attraverso aereo cargo STTARS, la lente primaria venne inviata alla Northrop Grumman Aerospace System per il montaggio finale. Finalmente assemblato nella sua interezza, il telescopio James Webb è stato fatto arrivare allo spazioporto ESA a Kourou in Guyana Francese attraverso dei container più grandi, i super-STTARS.

Uno sguardo al passato ci condurrà verso il futuro

Problemi di sicurezza sull’Ariane V

Alla fine delle sue disavventure tecniche, al JWST era stata finalmente affidata una data di lancio: il 31 ottobre 2021. All’ultimo, per precauzione si è deciso di posticiparne ulteriormente di due mesi la partenza; stavolta il problema era legato al vettore europeo che ne avrebbe fornito il trasporto: l’Ariane V.

Ariane V è noto per l’elevata sicurezza. Dal 2002 non ha mai avuto un incidente risultando perfettamente operativo e sicuro per 19 anni di fila. Tuttavia negli ultimi due lanci effettuati nel 2020, sono stati rilevati dei problemi al fairing. Il fairing è la carenatura che sta a protezione del carico, sulla parte frontale del razzo, che serve a proteggerlo da danni aerodinamici, termici e acustici. Una volta superata l’atmosfera, a pochi minuti dal lancio questa parte viene eiettata.

Ariane V aveva problemi durante la depressurizzazione che precede lo sgancio del fairing. In quel momento infatti, dell’aria potenzialmente dannosa entrava all’interno dell’abitacolo proprio dove si trovava il JWST. Inoltre, sempre negli ultimi due lanci è emerso un problema non ben identificato che si è presentato dopo la separazione del fairing, con una accelerazione imprevista del razzo.

22 dicembre 2021: problemi metereologici

Per ultimo, persino il maltempo ci ha messo lo zampino ritardando il lancio di dal 22 al 25 dicembre. Ogni volta che è previsto un lancio, infatti, vengono valutate attentamente le condizioni meteorologiche delle aree coinvolte. In particolare ci si concentra su 14 aspetti metereologici diversi. Se uno solo di questi non rientra nelle condizioni di sicurezza necessarie per il lancio, esso viene rimandato.

Il problema principale sta nella possibilità di verificarsi di un fulmine, e non un fulmine qualsiasi! Il razzo di per se potrebbe essere sufficiente per ionizzare l’atmosfera e creare esso stesso una scarica elettrica. Dal sito della NASA è possibile avere un elenco dei criteri atmosferici ottimali ai lanci: www.nasa.gov

25 dicembre 2021: il lancio del James Webb

Il telescopio spaziale James Webb ha lasciato la Terra alle 13.20 ora italiana del giorno di Natale. Ci ha pensato l’ESA a metterlo in orbita, all’interno del suo razzo Ariane 5, partito dal Centro Spaziale di Kourou, nella Guyana francese.

Dal momento del lancio ci è voluto un mese esatto affinché il James Webb raggiungesse la sua destinazione il 24 gennaio 2022 a circa 1.5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra – Hubble si trova a soli 570 km – nei pressi del punto lagrangiano L2. Questi si trova lungo la retta congiungente il Sole e la Terra, proprio dietro a quest’ultima, in direzione opposta al Sole. Rappresenta uno dei 5 punti di equilibrio fra le forze gravitazionali, che sono soluzione al problema dei tre corpi.

Oltre ad essere in orbita fissa rispetto a Terra e Sole, la posizione in L2 gli permette di ricevere tanta luce quanto basta per alimentare l’elettronica di bordo senza essere sottoposto ad eccessiva escursione termica che potrebbe danneggiarne l’apparato.

La prima immagine del telescopio spaziale James Webb

Il 10 luglio 2022 sono state diffuse le prime immagini ricevute dal JWST. Queste raffigurano, a dettagli mai raggiunti prima, galassie lontane dalla Terra circa 13 miliardi di anni luce. Le comunicazioni da terra avvengono attraverso la deep space network DSN: la più importante rete di comunicazioni spaziali della NASA.

Immagine dell’Universo visto agli infrarossi, catturato dal telescopio spaziale James Webb.

Le prime immagini dell’universo viste dal James Webb hanno permesso di far ricredere i più scettici sulla utilità dell’osservatore spaziale. Una così elevata risoluzione di quel che c’è la fuori, così come l’ampia scala spaziale – e quindi temporale – coperta è nuova ed eccitante. Lo scopo del James Webb è quello di osservare le galassie più vecchie in assoluto e scovare esopianeti troppo lontani da vedere altrimenti. Tuttavia quel che vediamo è talmente prodigioso che non solo ha giustificato la lunga attesa e la sua enorme spesa, ma ci aspettiamo che sarà in grado di fare delle scoperte imprevedibili.

Lunga è stata la strada che ha portato dai nostri antenati che osservavano il cielo a occhi nudi, a noi che lo osserviamo attraverso un’osservatore speciale, il telescopio spaziale James Webb. Per approfondire l’argomento, ci vediamo presto con altri due articoli sull’occhio che tutto vede 🔭. Nel frattempo, in questa galleria potrete trovare tutte le più belle immagini registrate dal JWST: webbtelescope.org